«К чему ни обратитесь в нашей литературе – всему начало положено Карамзиным...»

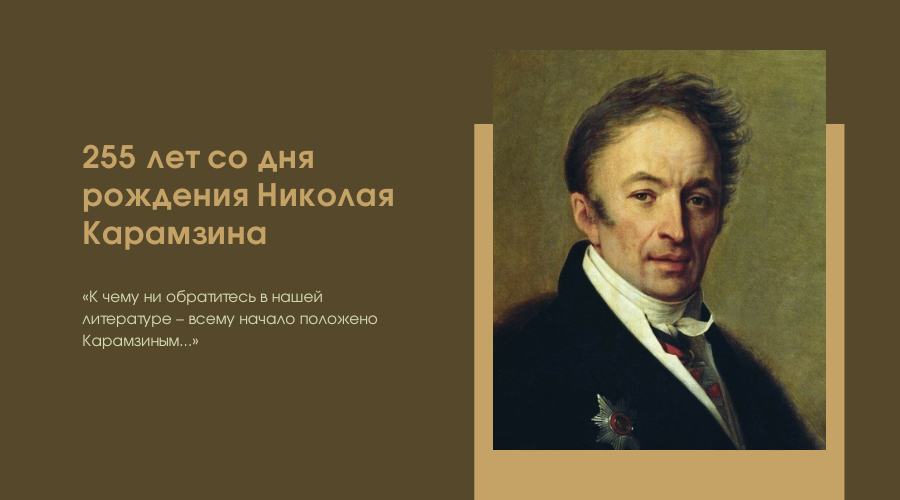

255 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая Михайловича Карамзина

Николай Карамзин родился в родовом селе в Симбирской губернии 12 (01) декабря 1766 года. Отец – отставной военный, дворянин, чей род происходил от татарского аристократа Кара-Мурзы.

Учился в частном пансионе в Симбирске, затем – в Москве, в пансионе профессора Московского университета И.М. Шадена. Посещал лекции в Московском университете.

После окончания учёбы Карамзин переехал в Петербург, где поступил в гвардейский полк. С началом военной службы Карамзин занялся и литературным трудом. Вскоре вышел в отставку и вернулся в Москву, где сблизился с известными литераторами и писателями.

В юности Карамзин некоторое время был связан с масонами, затем отошёл от них. Однако его основные идеи – вера в непременный нравственный и социальный прогресс человечества и отдельной личности – почерпнуты из масонских постулатов. Но, в отличие от масонов, большое значение Карамзин придавал благотворному воздействию искусства на человека.

В начале 90-х годов XVIII столетия Карамзин обрёл громкую популярность – благодаря «Московскому журналу», который он основал и издавал. Этот первый русский литературный журнал сыграл ключевую роль в формировании интересов и художественного вкуса русской интеллигенции того времени. В издании преимущественно публиковались произведения самого Карамзина.

В опубликованных «Письмах русского путешественника» (художественно-публицистическом произведении) рассказывалось о поездке автора в Европу в 1789-1790 годах. Речь шла о Германии, Швейцарии, Англии и о революционной Франции. «Чувствительный путешественник», герой «Писем...», демонстрирует живой интерес Карамзина-автора к жизни европейских стран, глубокое преклонение перед западной культурой. В этом произведений важны два уровня восприятия европейской жизни: сначала эмоциональное (в Европе уже завершается сентиментальная эпоха, в России эти идеи – на острие актуальности) и только затем – критический анализ событий.

Некоторые литературоведы считают, что современная русская литература началась именно с «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина, написанных в 1791-1792 годах.

В том же журнале Карамзин публикует две своих повести – «Бедная Лиза» (1792) и «Наталья, боярская дочь» (1792), написанные в духе сентиментализма. «Бедная Лиза» имела огромный успех, было написано множество откликов и подражаний. Самое сильное впечатление на читателя произвело частичное соответствие правде жизни – несмотря на явную условность образов и безыскусный и неоригинальный сюжет.

«Московский журнал» также публиковал рецензии, критические статьи и театральные обзоры. Карамзин-издатель выпускал сборники и альманахи.

Статья Н.М. Карамзина «Что нужно автору?» (1794) – своеобразный манифест сентиментализма в русской литературе. Чувство, а не разум провозглашалось главным в человеческой природе. Острого ума и богатого воображения писателю мало. У хорошего автора непременно должно быть «доброе, нежное сердце». В статье в частности даётся такой совет: «Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого – и если сердце твоё не обольётся кровию, оставь перо, – или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей». Вывод Карамзина таков: «Дурной человек не может быть хорошим автором».

С началом кровавых событий французской революции изменилась и жизнь в России. Карамзин более не имел связи с Европой, его активная общественная и просветительская деятельность приостановилась.

Во второй половине 90-х годов Карамзин предпочитает уединение, много сочиняет, особенно – стихотворения. Карамзин и в поэзии выступил новатором. Те же сентименталистские идеи: сердце важнее разума. В центре внимания поэта – не внешние события, а внутренний мир, душа человека. Всё это не было свойственно русской поэзии прежде.

Как публицист и историк, Карамзин заявил о себе в начале XIX века, с приходом к власти Александра I. В 1802-1803 году Карамзин издавал первый русский политический журнал «Вестник Европы» и сам стал первым русским политическим обозревателем.

В «Вестнике Европы» были опубликованы и новые повести Карамзина – «Моя исповедь» (1802) и «Чувствительный и холодный» (1803).

Остался неоконченным роман Карамзина «Рыцарь нашего времени» (1802-1803).

Самая последняя из написанных Карамзиным историческая повесть «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1802) посвящена событиям эпохи правления Ивана III.

В 1803 году Александр I присвоил Н.М. Карамзину именное звание историографа. Звание оказалось уникальным, более никому не присваивалось. Получив от царя ежегодное жалованье, Карамзин целиком посвятил себя созданию «Истории государства российского» – обобщающего труда по истории России.

Первые восемь томов были опубликованы в 1818 году. Финансировал издание Александр I. За месяц был распродан весь тираж – 3000 экземпляров.

Таким же успехом пользовались и издания последующих частей. Было задумано 12 томов. 12-й том остался недописанным и был издан через три года после кончины Карамзина, умершего в 1826 году.

Помимо огромного исторического значения труда, «История...» имеет и большую литературную ценность – благодаря богатому языку и особому стилю изложения.

Реформа русского литературного языка, проведённая Карамзиным, считается самой главной его заслугой в истории филологии. Писатель приблизил язык к разговорному, оживил и обогатил словарь большим количеством новых слов – неологизмов. На смену славянизмам, церковнославянскому вокабуляру и латинским конструкциям пришли слова и выражения из старинных литературных памятников Руси. А образцом в грамматике и синтаксисе Карамзину служили правила французского языка.

Однако далеко не все согласились принять языковую реформу Карамзина. Его сторонниками выступили поэты Жуковский, Вяземский и Батюшков, а позднее – Пушкин. Были и противники.

Идеалы сентиментализма довольно быстро устарели, их уделом стали пародия и бесталанные подражания. Карамзин быстро уловил смену отношения к «идеалу чувствительности».

В результате именно Карамзин своим художественным творчеством заложил основу для русского психологического романа XIX века. Также его огромная заслуга – внедрение на русской почве важных культурных явлений и проектов, почерпнутых им в опыте европейских стран.

Именно об этом написал критик В.Г. Белинский: «К чему ни обратитесь в нашей литературе – всему начало положено Карамзиным: журналистике, критике, повести-роману, повести исторической, публицизму, изучению истории».

Н. М. Карамзин, повесть «Бедная Лиза», фрагмент, начало

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, – стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, – печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах – с бледным лицом, с томным взором – смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит – и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества – печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря – воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, – которая осталась после отца пятнадцати лет, – одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила Бога, чтобы Он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза, – ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить на тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать: слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих – ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. – «На том свете, любезная Лиза, – отвечала горестная старушка, – на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть – что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай Бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы – и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкою. – «Продаю», – отвечала она. – «А что тебе надобно?» – «Пять копеек». – «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». – Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, – еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. – «Для чего же?» – «Мне не надобно лишнего». – «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы: хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». – Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. – «Куда же ты пойдешь, девушка?» – «Домой». – «А где дом твой?» – Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» – «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» – «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю Господа Бога, чтобы Он сохранил тебя от всякой беды и напасти». – У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою...